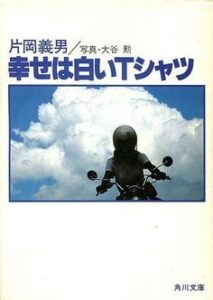

作家・片岡義男の本は以前、何冊か読んだ。

映画化された作品も多く、

そのうちの何本かは観た記憶がある。

作品はどれも視覚的、映像的であり、

都会的なタッチのものが多い。

いずれアメリカ西海岸を思わせる舞台装置に加え、

個性的な文体と独特なセリフで、

片岡義男の独自の世界がつくられている。

彼の作品は、とにかくバタ臭い。

これは褒め言葉として。

それまでの日本の小説にはなかった、

カラッとした空気感が特徴的だ。

この作家は、英語に堪能で思考的にも

英語圏でのものの考え方もマスターしている。

彼はまた、時間の切り取りに長け、

ほんの数秒の出来事でも、

ひとつのストーリーとして成立させることのできる、

センスの持ち主である。

写真のプロでもある彼は、

つかの間の時間を、

まるで連続シャッターでも切るように、

物語をつくりあげる。

さらに驚くべきは、彼の作品のタイトルだ。

例をあげよう。

「スローなブギにしてくれ」

「人生は野菜スープ」

「彼のオートバイ、彼女の島」

「ホビーに首ったけ」

「マーマレードの朝」

「味噌汁は朝のブルース」

「幸せは白いTシャツ」

「小説のようなひと」

いくつか挙げただけでも、センスの良さが光る。

このタイトルに込められた物語性、意味深さ、

そしてそのかっこよさに、

ボクは学ぶべき点がおおいにあると思った。

そしてコピーライティングに欠かせない何かを、

片岡義男はこのタイトルで提示してくれている。

それはいまは使えない武器なのだが、

またいつか使うときが必ずくるので、

必須で習得すべきとも思っている。

いまはテレビを付けてもネットをみても、

「限定販売!いま買うと驚きの○○円でお手元に!」

とか

「売り切れ続出!いまから30分なら買えます!お早く!!」

など、いずれも全く味気なく、

人の裏をかくような煽り広告が溢れている。

でなければ、とうとうと説得を試みようとする、

長い記事のLP広告を読まされるハメに。

(ボクらはランディングと呼んでいるが)

これは、いまのクリエイターが、

人の情緒に近づける術をしらないので、

ただのテクニックだけで売ろうとする広告が

目立っているからだけなのか?

それとも、世知辛い世相の反映としてなのか?

とにかく余裕のない日本の経済の合わせ鏡のように、

即物的な広告類は果てしなくつくられている。

たとえば片岡義男的世界を、

いまなんとか広告としてつくりあげられたとしても、

きっとどの広告主も「OK」を出さないだろう。

そして広告主たちはきっとこう言う。

「自己満足もほどほどにしてください」と。

とにかく世の中のスピードは加速している。

結果は即座に数字に出なくてはならない。

よって「この企画は長い目でみてください」

とか、

「この広告はボディブローのように徐々に効いてきます」

などのプレゼンには誰も興味を示さない。

分かるハズもない。

これは皮肉でなく、実感として感じる。

よってボクらの仕事はどんどんつまらなくなっている。

ホントはね、

たまに暇な時間に開く片岡義男の本にこそ、

ボクらの仕事に必要な、

コアな世界が広がっているのだけれど…

かつては誰もがもっていたゆとりと、

文化のかおり高いこの日本である。

いつかまたそんなときがくる…

少なくともボクはそう信じているのだが。

●片岡義男のプロフィール (以下、ウィキペディアより転載)

1971年に三一書房より『ぼくはプレスリーが大好き』、1973年に『10セントの意識革命』を刊行。

また、植草甚一らと共に草創期の『宝島』編集長としても活躍する。

1974年、野性時代5月号(創刊号[12])に掲載された『白い波の荒野へ』で小説家としてデビュー。

翌年には『スローなブギにしてくれ』で第2回野性時代新人文学賞を受賞し、直木賞候補となる。

1970年代後半からは「ポパイ」をはじめとする雑誌にアメリカ文化や、サーフィン、ハワイ、

オートバイなどに関するエッセイを発表する傍ら、角川文庫を中心に1~2ヶ月に1冊のハイペースで新刊小説を量産。

またFM東京の深夜放送番組「FM25時 きまぐれ飛行船〜野性時代〜」のパーソナリティを務めた他、

パイオニアから当時発売されていたコンポーネントカーステレオ、「ロンサム・カーボーイ」のテレビCMのナレーションを担当するなど、

当時の若者の絶大な支持を集めた。

代表作である『スローなブギにしてくれ』(東映と共同製作)、『彼のオートバイ、彼女の島』、『メイン・テーマ』、『ボビーに首ったけ』は角川映画で、

また『湾岸道路』は東映で映画化されている。

近年は『日本語の外へ』などの著作で、英語を母語とする者から見た日本文化論や日本語についての考察を行っているほか、

写真家としても活躍している。

↑大崎の変貌ぶりがすごい

↑大崎の変貌ぶりがすごい