ピアニストのフジコ・ヘミングさんが、

去る4月に亡くなりました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

数年前にようやくコンサートチケットが手に入り、

直にお聴きできる機会を得ました。

足が悪く辛そうで、歩行器につかまっての登場でした。

が、彼女がピアノに向かうと、会場の空気が一変しました。

それは不思議な体験でした。

一瞬で別の空間に連れていかれたかのような、

疑似トリップとでもいうべきものです。

聴衆が最も期待している「ラ・カンパネラ」。

右手が奏でるそのピアノの音は、

題名にふさわしく、まさにヨーロッパの古い教会の鐘の音

そのものでした。

この音は彼女にしか出せない…

それは技術やテクニックでは届かない、

他の何かなのだろうと。

きっと彼女には神様がついているに違いない━

そんな気すらさせるのですから。

そしてピアニストになるためにこの人は生れてきたんだと

思うに至りました。

フジコヘミングはスウェーデン人の父と日本人の母の間に生まれ、

幼少期からピアノに親しんで育ちました。

彼女はまた生涯をつうじて多くの困難に遭遇しましたが、

それでも音楽に対する情熱を失わずに歩んできました。

彼女はまず若くして片側の聴力を失うという

大きなハンディキャップを抱えました。

が人生の中ほどで、

人生最大のチャンスを掴むのです。

あの世界的指揮者であるバーンスタインに認められ、

将来を約束されたのです。

しかしヨーロッパデビュー本番の数日前から

彼女は原因不明の高熱におかされ、

反対の耳の聴力も失ってしまいます。

(その後60%くらい聞こえるようになるのですが)

こうして二度とない大きなチャンスを逃してしまいます。

のち彼女の不遇は長く続き、

ようやく世界に認められたのは、

60代の半ばからです。

そして怒涛のオファーが舞い込むのです。

その多忙は、90才前半のつい最近まで

途切れることがありませんでした。

彼女の演奏するものはどれも人々の心を揺さぶり、

深い感動を与えました。

彼女の奏でる音色には、

苦難を乗り越えた自身の強さと繊細さが感じられ、

聴く人々に勇気と希望を与えてくれます。

このように彼女の生涯は、

音楽を通じて人々に感動を届けるという使命を

全うしたものでした。

ボクがとりわけこの人に好感を抱き、

身近に感じるのは訳がありまして、

彼女が稀代のピアニストである以前に、

なにしろボクの伯母にそっくりだからなのです。

外見、顔の表情、そしてことばや服装のセンスまで、

ことごとくふたりは似ています。

伯母は服飾デザイナーだったので、

ボクにいろいろな服を縫ってくれました。

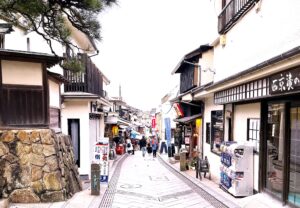

横浜の高島屋の特別食堂で、

よくチョコレートパフェをごちそうしてくれました。

その伯母のやさしさが彼女に重なってしまうのです。

伯母もまたフジコ・ヘミングと同様、生涯独身でした。

そして彼女(フジコ・ヘミング)がタバコを吸う姿はまた、

まったく嫌味がないばかりか、カッコよささえ漂うのです。

時代の風を超越した彼女自身の強い生き方を、

その姿で示しているような気がするのです。

(伯母はタバコを吸いませんでしたが)

「私だってよく間違えるわよ。だって機械じゃないんだから」

彼女がよく口走るせりふです。

演奏のできばえの良かった後のインタビューで、

彼女はこうこたえていました。

「神様も今日の私の演奏をきっとほめてくれているわよ」

━神に愛されたピアニスト━

フジコ・ヘミングは、これからも多くの人々の心に

響き続けることでしょう。

そして彼女の残した音楽の遺産は、

ボクたちの心に生き続ける━

そう思いませんか?