さんざん働いてきたので、

最近では残りの人生を意識し、

時間を爪に火を灯すのごとく

無駄なく有効に使いたいとか、

そんなことを意識しているのではないかと

思えてくる。

自分の深層心理は不明なのだけれど、

なにかを急いでいるふしがある。

自分は不可解だ。

たとえば、夜更けの僅かな時間に、

往年の女優、グレタ・ガルボを観る。

ハービーマンのフルートを聴く。

他人からみればくだらない事柄でも、

こっちは譲れないなにかに突き動かされている。

昼間は、仕事の合間をみて、

河原へ焚き火にでかける。

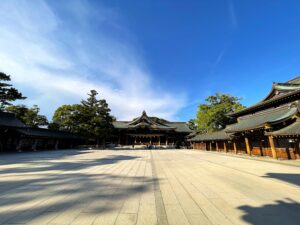

写真を撮りにあちこち歩き回わる。

夜はジャズを聴きに横浜へ。

はちまた書家の先生に教えを請うため、

たびたび目黒へでかけたり。

が、こう書くと、

人生は暇つぶしなのか?

とも思えてくる。

真剣な暇つぶし。

この一連の暇つぶしは、

いまから10年前に検討し始めた。

いちおう真剣なのだ。

うすうすだが、

死を意識するようになったことが、

そのおおきな要因なのかも知れない。

ながい人生でそんな場面には、

幾度となく遭遇したけれど、

最近ではその死さえ確実に近づいてきた訳で、

いよいよ腹を据えての暇つぶしとなる。

人生って実はとても単純そう、

と思える記述や映像によく出くわす。

やりたいことをやれなどと、

あちこちで吹聴している人たちがいる。

渦中にいるとなかなか

やりたいことなんてやれない。

かつ入り組んでいて、

一見浅いようで、

やはり人生ってどこまでも深遠だ。

そして生と死は

一見、こちら側、あちら側と分けることができそうだが、

実は混在していて、

同じ世界の表裏に、または同じ場所に、

いやそれさえ曖昧なまま、

すでにいずれも在るのではないか。

なんだか近頃では、

その境界さえこちらの思い込みなのではと

この世の中の成り立ちをあやしんでいる

自分がいたりする。

親しい友人ふたりがいなくなってから、

そうした思いはよりつのる。

彼らは、どこかにいそうだ。

電話にも出そうだし、

メールさえ返してきそう。

まだ解決していない話がいくつもあるじゃないか。

手を尽くせばなんとか話せそうだ。

死して、相変わらず生きている。

そう感じて仕方がない。

さて、今夜はマレーネ・ディートリヒの歌でも聴こうか。

そのうち時が満ちれば、

グレタ・ガルボとも話せそうだし。

そして思うのだ。

この生きているっていうこの感覚さえ、

ホントかどうかも分からない。

すべて妄想だったりしてと。