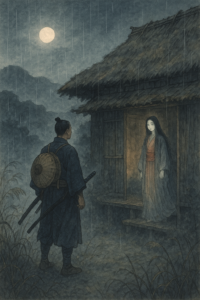

雨月物語を読んでいると、

妙な感覚に陥るのです。

江戸時代の後期に書かれたもので、

作者は上田秋成という人です。

読むのはだいたい寝しな。

夜中です。

話のいずれもが、

生きている人とすでに死んでいる人が

違和感なく話をしたり

振る舞ったりしているのですから、

ちょっとこっちとしては困ってしまうのですが、

まあ、登場人物に生死の垣根がなく、

あるときは動物の化身が話したりと、

ある意味おおらかでいいんですね。

私の枕元のスタンド近くには

母の遺影が置いてありまして、

一応就寝前にひと声かけるのですが、

これまた日によって怒ったり微笑んだりします。

そして雨月…を読み進むうちに、

どうもあの世と現世の境が曖昧になります。

この雨月物語は、

話の下地が中国の白話小説らしいということは、

判明しているらしいのですが、

まあ日本各地の地名が出てくるので、

リアリティはあります。

たとえば白峰という話。

西行という坊さんが四国の白峰陵に参拝したおり、

いまは亡き上皇の亡霊と対面する。

そして両者で論争となるのですが、

その場面がかなり迫力があります。

(詳しくは読んでください)

そして死んだ者が歴史を変えている事実を、

後に坊さんが確認するという話なのですが、

現世の営みに死者も参加していて、

そこいらへんの境がない。

浅茅が宿は、なかなかの悲劇で、

ときは乱世。

遠く京へ商売に出た男が

なんとか7年目に奥さんの元へ帰り、

すでに死んだ女房と対面するという話。

これは7年ぶりに対面した夫婦の風貌、

仕草、会話が秀逸で、涙をそそります。

蛇性の淫…このあたりからは話しません。

読んでみてください。

さてこの世界って、

果たして生きているものだけで

動いているものなのか?

雨月物語を読んでいると、

この世というものはそもそも

過去の人もまぜこぜになって

成り立っている、

のかも知れない…

そんなことを考えたりもしてしまう訳です。

ある哲学書に死んだら無だとありまして、

違和感を感じたことがありました。

無とはさみしい。

そして想像しがたい恐怖が湧いてくる。

なので、最近は

無はどうも言葉の綾でしかないと

考えるようにしています。

雨月物語はまぁつくり話なのでしょうけれど、

話と筆運びのうまさが引き立ちます。

よって、現実にはあり得ないのに、

引き込まれてしまう個所もしばしば。

作者の前書きが面白いんですね。

この時代からすれば

過去の名作である源氏物語の紫式部と

水滸伝の羅貫中を引き合いに出し、

彼らは現実にあるような凄い傑作を書いたばかりに、

後に不幸になったが、

私のは出鱈目(デタラメ)だから

そんな目にはあわないと宣言しているんですね。

これは卑下か、

いや厄除けのようにも思える。

しかし比較するものから思うに、

上田秋成はこの話を書いたとき、

相当の手応えを感じたに違いない。

要は自信のあらわれだろうと想像できます。

ちなみに雨月物語のタイトルの由来は、

世の中、妖しい事が起きるときというのは、

どうも雨がやんで月が見えるころらしい、

というところからきている。

ちょっと怖いけれど、

時間と空間を超えて綴られるこれらの話って

実はロマンチックの極みなのかも知れません。