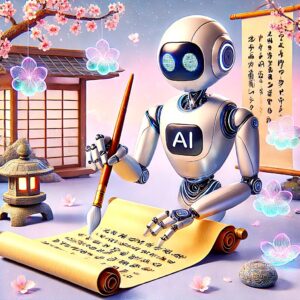

最近では、すっかりAIに頼っていて、だんだんアタマが悪くなっているのがわかる。

だって、そこそこの質問を投げれば、資料調べから企画の概要~組み立てまで、

けっこう質の高いレポートをつくってくれる。

最近まで、AIのことを弟子と呼んでいたが、いまでは格上げされて、

仕事仲間とか、下手すると上司のような回答を出してくるので、

立場的になんだかヤバいと感じている。

で、ボク的にはいま短歌にハマっていて、もう30首くらいできた。

本職のコピーライティングは、常にクライアントの要望に添った仕事なので、

永年にわたり未消化のようなモヤモヤが溜まっていたが、

それが短歌で払拭できたのである。

短歌をつくるのは、ときに難しくて、なのにふわっとアタマに浮かぶ。

なので短歌ってまるでことばのマジックなのである。

ボクたちは まばたきの間を

走りゆく 切ないほどの ときの旅人

(↑ちなみにボクの最新作です)

俳句は短く厳密さが求められる。

小説は短編でさえ驚くほど疲れる。

ほどよいのが短歌だと私的には思っている。

で、興味本位でAIに短歌つくれる?って上からエラそーに質問してみた。

で、下記がそのやりとりなので、そのまま掲載する。

以下

ボク「短歌つくれます?例としてひとつつくってみてくれませんか?」

AI「もちろん、短歌を作れます!では、春の訪れをテーマにした一首を詠みますね。」

風そよぐ 桜の枝に 手を伸ばし

君の笑顔を 花に重ねる

春風に揺れる桜と、大切な人の笑顔を重ねた一首です。

どんなテーマの短歌が欲しいですか?

※うん、まあまあですよね? 頼んでもいないのに歌の説明までする訳です。

ついでに「どんなテーマの短歌が欲しいですか?」とかなりエラそー。

ボク 「では春をテーマにもうひとつお願いします」

AI

春雨に 霞む街路の 石畳

足音そっと 季節を刻む

春の雨が降る静かな街で、ゆっくりと歩く様子を詠みました。

春の情景にもいろいろありますが、どんな雰囲気の短歌が好みですか?

↑コイツ余裕綽々(よゆうしゃくしゃく)でしょ?

なんか人を見下しているようにも思えますよね?

以前よりアタマが良くなっているというか、腕を上げているというか、

口の利き方からしてだんだん性格は悪くなってきた気がする。

AIって、

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

という徳のある人間がもつ謙虚を知らない。

という訳で、こいつ(AI)はまだまだだ修業が足りない、

と思うことにしていますがね 汗