懇意にさせていただいている書家の先生より、

展示会をやるので来ないか、とのお誘い。

早速、山の手線大崎駅至近のO美術館へでかけました。

↑大崎の変貌ぶりがすごい

↑大崎の変貌ぶりがすごい

書家展を観るのは初めてで、

気難しいものであれば行かないのですが、

先生の作風を知っているので、

他の作家さんもそうだろうと、

気楽な気分ででかけました。

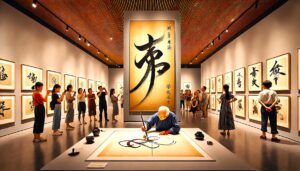

過去、先生はニューヨークやパリにおいて、

書のパフォーマンスも開催。

海外のファンも多いとおききしました。

「海外の方でも書が分かるものなのでしょうか?」

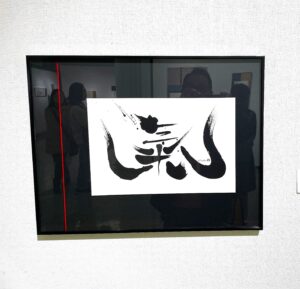

「私の経験から感じたことですが、書の美しさと

その魅力は海を隔てても伝わりますね。

モノクロの色彩とでも言うのかな、

墨の濃淡で色をイメージする。

その過程にアートとしての書の面白さがあるようです」

「海外の方は、漢字、ひらがなをどのように捉えているのでしょうか?」

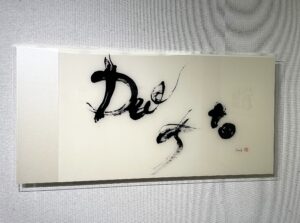

「もちろんその文字には意味があるので、

それを知り考えることもひとつですが、

文字の造形にどうも皆さん惹かれるらしいのです」

「かたちですか?」

「そうですね」

「日本は引き算の文化とよく言われますが?」

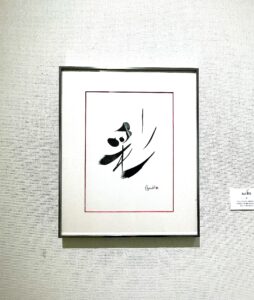

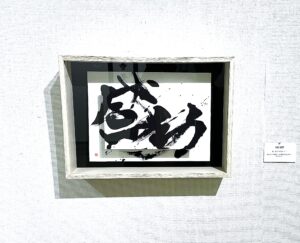

「ええ、それは書に於いても同様でして、

白場を最大限に生かした抑制された文字の配置に、

皆さん興味をもたれますね」

そして、

「書は歴史や伝統に則っているだけでは廃れてしまう、

そこに新たな息吹を…」

との考えから先生は頑張っていらっしゃる。

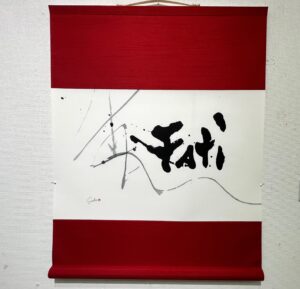

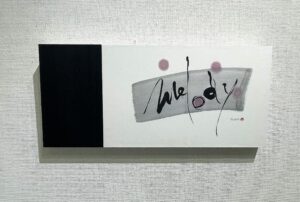

造形美としての書。

そして墨以外の色を使っての挑戦、

掛け軸という固定されたものを外して額装に変化をもたせる等々、

新たな書の挑戦は続きます。

帰路、ボクは細筆で短歌に挑戦してみようと思い立ちました。

そうですね、墨に変更はありませんが、少し色の付いた和紙に

書いてみたいと思いました。

なんだか、狭い箱庭から飛び出せた、

そんな気にさせてもらいました。