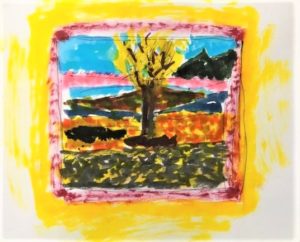

海岸におおい被さるように突き出た小高い丘は、

いつでも草がそよいでいる心地のいい丘だった。

その先っぽに、ポツンと緑の公衆電話ボックスがある。

僕は、その電話ボックスのことが気になり、

気がつくとその丘へ行っては、

ボックスから遠く離れた草むらに寝そべって、

いつもその公衆電話を眺めていた。

誰もいないのに

誰も来ないのに…

なんでこんな所に公衆電話があるんだろう…

或る日突然、その公衆電話が鳴ったのだ。

その呼び鈴が風に乗って丘じゅうに響いた。

僕はビックリして立ち上がり、

その公衆電話に少しずつ少しずつ近づいていった。

鳴りやまない公衆電話の前に僕はそっと手を伸ばし、

緑の受話器におそるおそる触ろうとした。

突然、人の気配がした。

驚いたことに、どこから来たのか

ひとりの老人が僕の背後に立っている。

長い白髪の老人だ。

メガネが鼻からズレている。

木の節が柄の中ほどについた太い杖をついている。

「そこの少年、その電話は私にかかってきたのじゃ」

「えっ、そうなんですか」

「その電話をとってはいかんぞ。絶対にとってはいかん。

その電話は断じてこの私にかかってきたんじゃよ」

「あっ、はい」

僕は電話から少し後ずさりした。

老人はその電話に近づくと、

うんんと咳払いをして、

そしてひと息ついてから、

おもむろに受話器を取り上げた。

老人は電話の向こうの声にじっと耳を傾け、

ときおりうなずくように「はい」とだけ答えていた。

老人はそのとき、海の一点をみつめていたように見えた。

そう長い電話ではなかった。

老人は、電話を切る間際に「ありがとうございます」

と丁寧に会釈をし、そして静かに受話器を置いた。

見ると、眼にうっすらと涙が浮かんでいる。

僕は、ちょっと驚いた。

そして老人は僕の方を振り向くと、

「少年よ」とだけ言った。

「あっ、はい」

僕はあわてていた。

草がまるで生きているかのようにうねる。

とてもよく晴れた日の午後だった。

遠くの海はかすんで見えるが、

波は比較的に穏やかな日だった。

老人は海を見つめ、そして少しずつ歩き始めた。

老人の行く先にもうそれほどの距離はない。

その先は崖だ。

僕は危ないなと思って老人に近づく。

「どこへ行くのですか?

その先は崖ですよ。

危ないですから…」

老人がこちらを振り返った。

そして笑みを浮かべ、こう言った。

「少年よ、私はこれから出かけるのじゃよ」

と、とても静かに言った。

「どこへ、ですか?」

「簡単に言えば、昔の知り合いの所じゃ」

老人はズレたメガネを捨て、

そして杖から手を離した。

僕は何か嫌な予感がして、

「おじいさん、変な事をするのはやめてください」

と、叫んでいた。

老人は、いやいやと笑いながら、

大きくかぶりをふった。

「少年よ、あまり妙なことを想像するな」

それより、と言って老人は話を続けた。

「唐突な質問で申し訳ないが、

はて、君にとって良い人生とは何だと思う」

僕は、呆気にとられた。

「はあ、そうですね、

良い人生とは、後悔しないで何でも頑張るとか、

そんなことだと思いますが」

「そうじゃな、後悔しないこと。これが最高じゃ」

が、しかしと続けた。

「人はみな後悔だらけとよく聞く。

この年になると、そのことがよく分かるようになる」

老人は笑みを浮かべ、

「この世で、人はなぜみな後悔を残すのか、

不思議じゃよな。

さて、この訳を君は知らんじゃろ?

いや、知らんでいい。

が、これだけは覚えておくといい。

いずれ人は後悔するようにできておる。

これは人の生業がそうつくられているせいで、

そのようにしかならんのじゃよ」

老人はさらに続けた。

「なあ、私は君の名も知らんがこれも縁じゃ。

君はまだ若い。そこで、私の最後の仕事じゃ。

君に人生の極意とやらを教えてあげよう」

「はい教えてください。私に分かるかどうか

それが心配ですが…」

そう言うと、老人は今度は空を見上げ、

大きく息を吸ってから私にこう告げた。

「要するに、人はどう生きても後悔するものと決まっておる。

それが程度の差こそあれ、必ず後悔するように仕組まれておる。

これは、そうたとえば神様の仕業かも知れんがの」

老人はさらに続けた。

「で、その極意とやらは簡単じゃ。

後悔することをだな、

それを絶対に後悔しない事じゃ、

それだけじゃよ」

僕は、そのときこの老人が言ったことが、

いまひとつ良く分からなかった。

海が西に傾いた陽に照らされ、

ゆったりと光をたたえている。

老人は話し終わると、

僕に姿勢を正し、

そしてていねいに頭を下げると、

再び海の方へと歩き始めた。

と、老人に強烈な白い光が差し、

それは空から降り注ぎ、

老人の体が少しずつ浮かんで、

上へ上へ、空へ空へと上がっていき

ある所でパッと消えてしまった。

僕はその光がまぶしくて、

一瞬めまいを起こしてしまった。

そして、そのまばたきほどの瞬間に

あの緑の電話ボックスも、

跡形もなく消えてなくなっていた。

そこには何もなかったように、

丘は穏やかな陽に照らされ、

波の遠い音と、

絶え間なく、

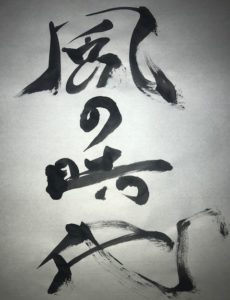

風だけが吹いていた。