連休の5月5日、快晴。

久しぶりに海へでかける。

途中、車窓より富士山がかすんでみえた。

うん まだ雪をかぶっている?

平地はご覧のとおり、もう夏なのになぁ…

そして茅ヶ崎の浜の日差しも強烈だった。

さらに強風。

砂が、目に口に入ってひどい状態に。

サングラスは絶対必須でした。

あとマスクも…

会場に近づくとかなりの人混みとなる。

ステージから風に乗ってゆるい感じで、演奏が聞こえる。

みんなもゴロンとリラックスしてビールなんか飲んでいる。

パラソルやテントがあちこちにひらいて、

海にきたなぁと実感できる。

砂浜を久しぶりに歩くと、かなり足が重い。

歩きづらいけれど、

ロケーションの良いところを探すために、

あちこちをウロウロする。

にしても風がうるさくてすべてが聞きづらい。

マイクに風の音が混じっている。

まだ知らないバンドが演奏しているので、

寝転がって久しぶりの海をずっとながめる。

このイベントは、情報通の知人が教えてくれた。

あまり大々的に宣伝もしていないので、

ボクも以前は知らなかった。

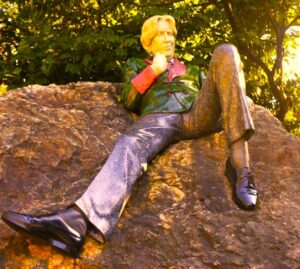

今日のトリは、ブレッド&バター、

そして大トリが南佳孝さん。

全国区だけど、とりわけ湘南の人気ミュージシャンとあって、

年齢は高めの根強いファンが目立つ。

タトゥーを入れた70過ぎと思われるおばさんが、

ビール缶を片手にステージに上がって踊っているし、

不思議なレゲェのような服に身を包んだサングラスのおっさんが、

ムームーをひらひらさせたおばさんと抱き合っていたり、

なんだかよく分からない空気の中で、

ボクは「自由」というキーワードがアタマに浮かんだ。

あいかわらず富士山がかすんでみえる。

遠く伊豆半島のほうまで見渡せるロケーション。

沖に烏帽子岩、トンビが強風をコントロールして、

私たちの頭上でホバリングしながら、

会場を見下ろしている。

空も海もとても良い色をしている。

とにかく、いまここでボクは、

少なからず、自由を満喫しているのではないか。

そして、自由についてのつまらない定義みたいなことを

考えるのをやめた。

待ち合わせた知人とは、

ステージはそっちのけで話し込み、

時間は刻々と過ぎて、

そろそろという時間になる。

昼にきたというのに、あっという間にもう夕方。

日が傾いている。

そろそろトリがあらわれる頃だ。

ボクたちは場所を移動し、

ステージが垣間見える場所を確保するため、

ステージ裏の垣根の隙間をゲットする。

会場から異様な熱気が伝わる。

ブレッド&バターのふたりが登場した。

地元茅ヶ崎の仲間たちとおぼしき、

個性的な面々が最前列に集まる。

(とても不思議な雰囲気の湘南の方々…)

ボルテージは最高となり、

やがてはみんな総立ちとなり、

踊り出す人も。

彼らの人気は絶大で、

いつまでもアンコールが鳴り止まず。

(会場の気温が急上昇 笑)

そのうち、

楽屋裏に南佳孝さんの姿がちらちらと見え始めた。

で、ブレッド&バターがステージを去ると、

場の空気を一新するためだろうねぇ、

会場のスタッフが興奮した観客たちを座らせ、

最前線にコーンを置いたりしている。

南佳孝さんがステージにあらわれる。

全く違う空気感が会場に漂うんだよなぁ。

彼がギターのチューニングを神経質にはじめた。

で、ステージの雰囲気も一新したところで、

ボサノバ風の「日付変更線」からスタート。

このうたを聴いているうちに、

この会場が海岸にあることに、なんだか感激する。

そして、ウォークマンが発売された当時、

ボクはグアム島からパラオに飛ぶ飛行機のなかで、

まさにこの曲を聴いていたことを思い出した。

南佳孝さん自身も、街中のハコのライブより、

こうした海のロケーションが大好きなのだろう。

いつものクールで抑揚を効かせた、

そしてシャイな一面もみせながも、

最後はみんなにスタンドアップOKと、

かなりのってくれた。

「モンロー・ウォーク」「スローなブギにしてくれ」まで

披露してくれたのだから…

秀逸な曲、心をさらわれるうた、

海に溶けていくようなメロディー、

風に乗って消えてゆくボーカルの響き。

そして五月晴れの茅ヶ崎の砂浜。

舞台装置は完璧だった!

「いまこの瞬間、ボクは間違いなく自由だ!」

そう感じたボクの感覚は、間違っていない。

いまもそう確信している。