家庭の事情により、若い頃から

年越しはほぼ外で過ごしていた。

(少し不良だった気がするけど)

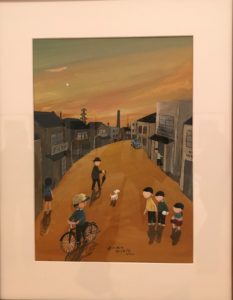

初めて外で年を越したのは中学2年のとき。

学校の友達と二人で川崎大師に行った。

京浜急行の川崎大師駅は人で溢れていて、

朝のラッシュアワーと変わらない混み具合。

お寺までは、夜店や屋台がひしめいていて、

とても夜中とは思えない賑やかさだった。

ぞろぞろと歩いてようやく行列の最前列。

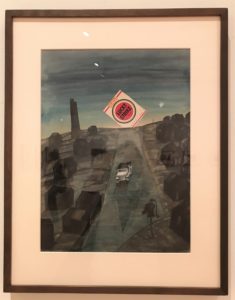

そこには巨大なさい銭箱があって、

白い布が敷いてある。

100円玉、10円玉、5円玉がどっさりとひしめいている。

そのなかにお札が幾枚もひらひらしていた。

あっけにとられてまごまごしていると、

後方からお金がビュンビュンと飛んでくる。

僕は大きなフードの付いたジャンパーを着ていて、

そのフードのなかに

お金がどんどん入ってくるのが分かった。

後で屋台のうどんを食いながらフードをのぞくと、

なんとお札も入っていたので、

このお金で横浜駅までタクシーで

帰ろうということになった。

うどんは自前で払った。

国道に出て、さてタクシーを拾う段になると、

僕と友人はなんだか急に後ろめたい気持ちになった。

そして、そのさい銭について話し合うこととなった。

話の内容はざっとこんなものだった。

このさい銭を投げた人たちのなかには、

必死の思いで年越しで願掛けにきた人たちも

いるのではないか。

そのお金を大師さんに届けることなく、

タクシー代に使ってしまうのは、どうも罪が深い。

これでは罰当たりになってしまう…

ということで、

二人はとぼとぼと川崎大師に舞い戻り、

再び行列に並んで

さい銭箱にそのお金を投げ入れた。

なんだか時間だけが過ぎてしまい、

時計をみるとすでに午前2時をまわっていた。

駅に行くと電車はすでに止まっていた。

しようがないので二人は横浜をめざして

国道を歩きはじめた。

横浜に着く頃には

夜が明けて電車も走り始めるだろうと、

あまい推測で歩いていたが、

国道に吹く海風があまりに冷たくて、

僕らの身体は冷え切ってしまい、

くたくたになってしまった。

お互いに話す気も失せてしまい、

だんだんもうろうとしてきた。

歩く体力も気力もなくなり、

僕たちはガードレールにもたれかかって、

途方に暮れていた。

と、一台のトラックが止まってくれた。

「ヒッチハイクしているのか?」

「いや、まあそんなもんですが」

「どこまで?」

「横浜駅までです」

「通るから乗せてってやるよ」

「ありがとうございます。助かります」

偶然というべきか、ラッキーなことって

起きるものなのだと思った。

そして相手がどんな人か疑いもせず、

僕たちは極度の疲れからか、

クルマに乗り込むと即、眠り込んでしまった。

「君たち起きなさい、横浜駅に着いたぞ」

あわてて僕たちは目を覚ます。

そしてそのドライバーさんに

深くお礼をいって駅をめざした。

始発が出るまで僕たちは、

プラットフォームで再び眠り込んでしまった。

という訳で外での年越し初体験は、

思わぬハプニングに見舞われた。

この一件で僕のなかでは、

後のいい教訓となった。

曰く、もう少し計画性をもてと。

その後、箱根の強羅付近を歩いていて、

年がかわったことがある。

また河口湖のスケートリンクで年を越したこともある。

いずれも酷寒だったけれど、

前もって防寒服と食料と飲料を準備していたので、

楽しく年を越すことができた。

エネルギーが溢れていた頃だから、

何かをしないではいられない。

そんな気持ちも、

外での年越しを後押ししていたような気がする。

にしても、さい銭泥棒にだけには

ならなくて良かったと思っている。

いまさらながら。